Dabei mag ich die Bee Gees nicht mal. Trotzdem ist es die titelgebende Liedzeile, die mir am Samstag nach unserem Sieg gegen Aalen in den Sinn kam und diesen winzigen Ort seitdem nicht verlässt. Es war eine Saison, seien wir ehrlich, die über lange Zeit das Abgründigste was einem Drittligaverein zustoßen kann, mehr als nur befürchten ließ. Den Abstieg in die Hölle. Auch bekannt unter dem Namen Regionalliga. Wenn der Verein, unser Verein, das finanziell überhaupt in seiner bisherigen Form überlebt hätte. Wer zählt die Vereine, nennt die Namen, die ungastlich dort zusammenkamen? (Sorry, Friedrich!) Und seit Jahren vergeblich versuchen, der sportlichen Randständigkeit zu fliehen. In manchen Minuten war mir, während ich auf der Tribüne oder vor dem Fernsehen saß, der Abstieg schon Gewissheit. Da dachte es in mir (Sorry, Günter!): Das ist so jämmerlich, unmöglich, dass sie dies noch korrigiert bekommen.

Dabei mag ich die Bee Gees nicht mal. Trotzdem ist es die titelgebende Liedzeile, die mir am Samstag nach unserem Sieg gegen Aalen in den Sinn kam und diesen winzigen Ort seitdem nicht verlässt. Es war eine Saison, seien wir ehrlich, die über lange Zeit das Abgründigste was einem Drittligaverein zustoßen kann, mehr als nur befürchten ließ. Den Abstieg in die Hölle. Auch bekannt unter dem Namen Regionalliga. Wenn der Verein, unser Verein, das finanziell überhaupt in seiner bisherigen Form überlebt hätte. Wer zählt die Vereine, nennt die Namen, die ungastlich dort zusammenkamen? (Sorry, Friedrich!) Und seit Jahren vergeblich versuchen, der sportlichen Randständigkeit zu fliehen. In manchen Minuten war mir, während ich auf der Tribüne oder vor dem Fernsehen saß, der Abstieg schon Gewissheit. Da dachte es in mir (Sorry, Günter!): Das ist so jämmerlich, unmöglich, dass sie dies noch korrigiert bekommen.

Dass es anders kam, wird – und zwar isoliert davon, ob wir den verdammten Thüringenpokal gewinnen – immer mit dem Namen und der Person Stefan Krämers verbunden bleiben. Es ist ja nicht so, dass er nur einen schlafenden Riesen wach küssen musste. Eine Mannschaft, die für jeden offensichtlich weit unter ihrem Potenzial spielte. So gut wie alle waren sich vor der Saison einig, dass es vermutlich sehr schwierig werden würde. Diese berechtigte Sorge gründete sich auf dem Weggang von Leistungsträgern wie Möhwald, Czichos und Wiegel. Sowie auf mehrheitlich desolaten Leistungen der Mannschaft in der zweiten Hälfte der letzten Saison. Eine Niederlagenserie, die auch Christian Preußer zunächst nicht zu stoppen wusste, bildete die Basis einer tief wirkenden Skepsis, die sich bis in die neue Saison hinein konservierte.

Aus der Skepsis wurde alsbald Gewissheit. Auch wenn wir nur bis zum 5. Spieltag auf einem Abstiegsplatz standen, gelang es Preußer nicht, die Mannschaft fußballerisch zu stabilisieren. Der Kontakt zur Abstiegszone riss nie ab, einhergehend mit einer Dauerpanik, die allen aufs Gemüt drückte. Eine erneute Niederlagenserie vor der Winterpause besiegelte Christian Preußers Aus.

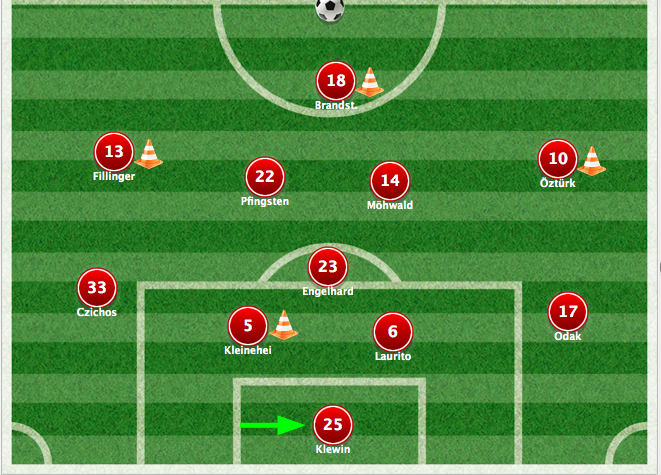

Was seit der Berufung Stefan Krämers zum Cheftrainer des FC Rot-Weiß Erfurt geschah, ist erstaunlich. Vor allem, weil er es vermochte, viele Dinge gleichzeitig zu verbessern. Nimmt man nur den Kader und die taktische Grundformation, wird man feststellen, dass sich bei beiden so viel nicht geändert hat. Krämer vertraute im Wesentlichen auf die Spieler, die schon unter Preußer zum Einsatz kamen, und auch Krämer ließ (mehrheitlich) ein 4-2-3-1-System spielen. Klar, mit Brückner und Benamar kamen zwei wichtige Offensivspieler hinzu und zuweilen variiert er mit einem 4-1-4-1-System. Das allein erklärt aber nicht, warum einige Spieler plötzlich sehr viel besser spielen als vorher – unter Preußer und teilweise sogar unter Kogler. Aydin, Menz, Tyrala. Selbst Odak gehört für mich in diese Kategorie.

Ich denke, dass es sich bei Krämer lohnt, sehr genau zuzuhören, wenn er sich öffentlich äußert. Er betonte am Anfang seiner Tätigkeit nachdrücklich, es sei für ihn von entscheidender Bedeutung, dass die Mannschaft kollektiv angreift und verteidigt. Wer bei ihm nicht defensiv arbeite, habe keine Chance. Okay, das klingt zunächst nach einer Plattitüde, wie sie Trainer oft und gern benutzen. So wie die Mannschaft sich nach und nach entwickelte, zeigte allerdings, wie ernst es ihm damit war.

Im modernen Fußballkauderwelsch existiert dafür ein Begriff: Kompaktheit. Kein schönes Wort und ich würde gern ein anderes verwenden, mir fällt nur kein passenderer Begriff ein. Selbst Zuschauern, die während eines Spiels nicht ständig auf die Positionen der Spieler achten, fällt am Spiel der Rot-Weißen auf, was damit gemeint ist: Wenn der Gegner angreift, dann muss er sich (oft) gegen eine scheinbar nicht enden wollende Kaskade Erfurter Spieler behaupten, die ihm für seine Angriffsbemühungen weder Raum noch Zeit zu geben die Absicht haben. Weswegen die Angriffe oft wirkungslos bleiben. Das liest sich jetzt ebenfalls relativ banal, ist aber, taktisch (und physisch) betrachtet, großes Kino. Nur so war es möglich, dass wir, gerade in den letzten Spielen, man denke nur an den durchgängig famosen Auftritt in Stuttgart, über weite Teile des Spiels das dominante Team waren. Dies ist keinesfalls selbstverständlich, und es ist, wie vieles im Fußball, anfällig für Störungen jeder Art. Man kann mit einem forcierten Pressingfußball auch grandios scheitern, wie es das Beispiel Zorniger in Stuttgart belegt. Die Feinjustierung innerhalb der Mannschaft muss schon sehr gut passen, sonst hat der Gegner immer die Möglichkeit, freie Räume zu bespielen. Bei Preußer war zum Beispiel das Pressing im Mittelfeld des Öfteren mangelhaft. Die gegnerischen Mittelfeldspieler hatten zu häufig die entscheidenden 2-3 Sekunden Zeit, den Ball anzunehmen, sich zu orientieren und abzuspielen.

Diese Zeit lässt ihnen die Mannschaft unter Krämers Anleitung nicht mehr. Oder präziser: viel seltener. Das erreicht man nur mit einem höheren Laufaufwand und einem variableren Positionsspiel. Damit der Druck auf den angreifenden Gegner überall in den relevanten Zonen des Spielfeldes aufrecht erhalten werden kann, müssen Spieler – situativ – ihre Positionen verlassen, um die Räume (und damit die Ballbesitzzeiten des Gegners) klein zu halten. Das wiederum beeinflusst die Positionen der noch hinter dem Ball befindlichen Abwehrspieler, sie müssen diese Räume dann besetzen. Ich sagte ja, es klingt nur banal.

Ich kann nicht beurteilen, ob Krämer mit den oben erwähnten Spielern individuell viel gearbeitet hat. Einen Grund für ihre offensichtliche Verbesserung sehe ich darin, dass sich Spieler wohler fühlen, wenn ihr Spiel Teil eines Konzeptes ist, dass ihnen schlüssig erscheint und mit dem sie erfolgreich sind. Das trifft sicher auf alle Spieler einer Mannschaft zu, bei einigen scheint es aber Potenziale freizulegen, die man ihnen gar nicht mehr zugetraut hätte.

Abschließend möchte ich noch zwei Spieler hervorheben, denen in Krämers System eine maßgebliche Rolle zukommt. Carsten Kammlott ist nicht nur deshalb so wichtig, weil er entscheidende Tore schießt und vorbereitet. Er ist ebenfalls eine grandiose Ein-Mann-Angriffs-Pressing-Maschine und in dieser Eigenschaft vermutlich ohne Gleichen in der Liga. Seine Dynamik und Aggressivität sorgen nicht selten dafür, dass die Verteidiger (oder auch der Torwart) sich lieber dafür entscheiden, lange (weniger kontrollierte) Bälle zu spielen, die natürlich leichter zu verteidigen sind. Mit anderen Worten: sie haben die Buxe voll, wenn Kammlott wie ein Berserker auf sie zu stürmt.

Last but least: Jens Möckel. Bereits nach seiner letzten langen Verletzung war ich verblüfft, wie schnell er wieder auf hohem Niveau zu spielen in der Lage war. Diesmal, nach einer noch längeren, noch schwereren Verletzung, bin ich das nicht minder. Weiter oben habe ich versucht zu erläutern, wie wichtig es ist, dass die Spieler situativ ihre Positionen verlassen, um die mannschaftliche Kompaktheit (und damit den Gegnerdruck) aufrecht zu erhalten. Genau hier liegt eine von Jens Möckels größten Stärken. Wirklich beeindruckend, wie er mitunter – nicht frei von Risiko – seine Position in der Innenverteidigung verlässt, um Spieler zu attackieren, die sich in den Räumen zwischen den Linien anbieten. Dabei gelingen ihm zuweilen äußerst spektakuläre Ballgewinne, die er, nächstes großes Lob, dann auch häufig direkt in die Einleitung von Gegenangriffen umwandeln kann.

Oh, das ist mir jetzt relativ ausführlich geraten. Dabei bin auf verschiedene andere, nicht weniger wichtige Aspekte gar nicht zu sprechen gekommen. Als da wären: die Standards und die Fokussierung bzw. Überladung bestimmter Zonen des Spielfeldes bei eigenen Angriffen.

Das wird in den nächsten Wochen nachgeholt; denen wir auf wunderbare Weise, plötzlich aber alles andere als zufällig, sehr gelassen entgegen sehen können. Habt Euch wohl, Ihr Lieben.

©

©  Noch einer der besten RWE-Spieler: Maik Baumgarten © fototifosi.de

Noch einer der besten RWE-Spieler: Maik Baumgarten © fototifosi.de Sekunden vor der Entscheidung: Nielsen wartet auf Engelhardt © fototifosi.de

Sekunden vor der Entscheidung: Nielsen wartet auf Engelhardt © fototifosi.de